Ce chemin de croix (1935-1936) est composé de stations peintes sur bois. On ignore tout des circonstances de sa commande en 1935 à un groupement de femmes issues du mouvement de renouveau d’art sacré de la première moitié du XXe siècle : Marthe Flandrin (1904-1987), sa belle-soeur Simone Latron (1905-2000), prix de Rome de gravure en 1930, et une amie Simone Lorimy-Delarozière (1905-1987).

Hormis le chemin de croix peint par George Desvallières pour l’église du Saint-Esprit, il n’existe pas d’oeuvre similaire à Paris pour cette époque. Les trois artistes se sont réparti le travail tout en prenant garde de conserver une homogénéité.

Le chemin de croix de l’église de Saint-Médard à Paris, avant sa restauration

Marthe Flandrin

Marthe Flandrin (Photo Anonyme)

Marthe Flandrin, petite-fille de Paul Flandrin (peintre à qui l’on doit notamment la réalisation du décor de Saint-Germain des Prés avec son frère Hippolyte) a été formée aux Beaux-Arts de Paris où elle est notamment formée à la fresque et au dessin. Elle intègre la section catholique de l’Union Catholique des Beaux-Arts, puis la Société de Saint-Jean. Elle côtoie Maurice Denis et George Desvallières dans le cadre du renouveau d’art sacré qu’ils incarnent, notamment à l’église du Saint-Esprit où elle réalise une partie du décor. Elle participe également à la décoration de Sainte-Geneviève de Nanterre ainsi qu’à l’ornementation de plusieurs pavillons pour les Expositions Internationales.

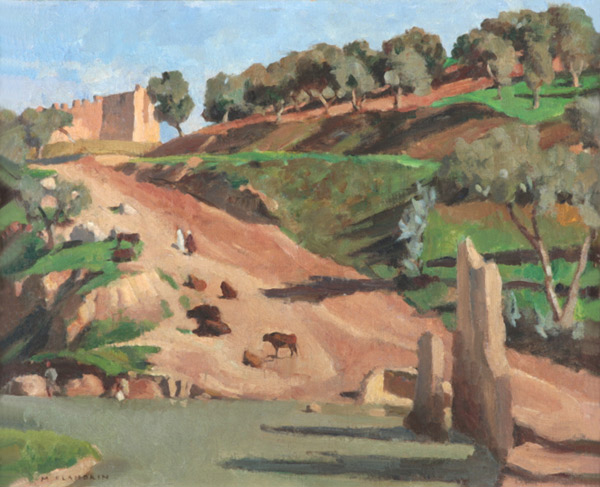

Marthe Flandin – Fès, le quartier des Mérédines

A partir des années 1940, elle travaille pour le Musée des Monuments Français pour lequel elle est chargée de faire des relevés et copies de peintures médiévales à travers toute la France avec sa belle-soeur Simone Flandrin-Latron.

Intimiste et sobre, le style de Marthe Flandrin reflète les recherches des artistes d’art sacré de cette première moitié du XXe siècle, souhaitant représenter et ancrer le mystère chrétien dans la vie quotidienne.

Simone Flandrin-Latron

En 1925, Simone Latron suit sa soeur aînée à Paris et entre à l’Ecole des Beaux-Arts. Elle s’inscrit dans le groupe des Catholiques des Beaux-Arts qui a pour visée de renouveler l’art chrétien en le transformant en un moyen d’exprimer sa foi à travers sa propre vie et la nature. Elle y rencontre Marthe Flandrin et quelques années plus tard son frère Paul, architecte, qu’elle épouse en 1931.

Simone Flandrin-Latron est particulièrement sensible à l’art des primitifs italiens, qui inspirent alors les fresquistes contemporains. Elle remporte le Grand Prix de Rome de gravure et expose régulièrement au Salon des Artistes Français. Elle collabore avec son mari à la décoration du pavillon des missions catholiques de l’exposition coloniale en 1931, puis du pavillon pontifical en 1937.

En 1936, l’année pendant laquelle elle peint quelques stations du chemin de croix de Saint-Médard, elle perd son mari. Elle continue à s’associer régulièrement avec sa belle-soeur Marthe Flandrin pour des chantiers d’art sacré mais aussi pour le musée des Monuments Français.

Simone Flandrin-Latron s’illustre également dans le domaine du vitrail au sein de l’équipe de son beau-frère l’architecte en chef des Monuments Historiques Yves-Marie Froideveaux. C’est ainsi qu’elle réalise de nombreux programmes pendant la Reconstruction d’après-guerre.

Simone Flandrin-Latron – Vitraux de l’église Saint-Martin de Portbail

Simone Lorimy-Delarozière

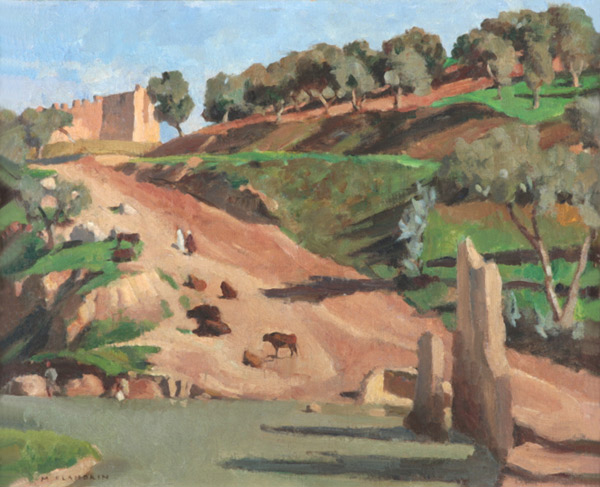

Fès, 1938 – oeuvre de Simone Lorimy-Delarozière

La carrière de Simone Lorimy-Delarozière est beaucoup plus confidentielle que ses deux consoeurs : elle est essentiellement connue pour sa peinture orientaliste et ses vues marocaines.

Simone Lorimy est élève à l’Académie Julian où elle est formée et où elle rencontre son futur mari l’architecte Jean Delarozière, actif dans le cercle de Paul Tournon à l’Ecole des Beaux-Arts.

En 1932, alors qu’ils sont encore tous deux étudiants, ils conçoivent la crèche de Notre-Dame de Paris. Elle enseigne ensuite le dessin et la peinture, et réalise à la fin de sa vie des tapisseries pour diverses églises et abbayes des Bouches du Rhône. On trouve aujourd’hui trace de ses oeuvres à l’abbaye Saint-Victor (Marseille). Son mari était alors, à la retraite, l’architecte conseil du diocèse de Marseille.

Les stations du chemin de croix de Saint-Médard sont les rares oeuvres peintes, religieuses, encore conservées de sa main.

Caroline Morizot, Commission diocésaine d’art sacré

Projet lauréat du Grand Prix Pèlerin du Patrimoine en 2023, la restauration du chemin de croix par la restauratrice Julie Chanut s’est achevée et les premières stations ont regagnées Saint-Médard. Les oeuvres des trois amies peuvent être à nouveau admirées dans l’église parisienne !